弥生時代から続く蚊と日本人の苛烈きわまりない戦いの中で、1890年に金鳥が発明した「蚊取り線香」は、この戦いの決定打ともいえる画期的な対抗策であった。ただ、当初の蚊取り線香は、棒状であり、わずか40分程度で燃え尽きるという弱点があった。それを解決したのが、渦巻状の蚊取り線香である。渦巻という形状の発見によって人類は、蚊取り線香の稼働時間を飛躍的にのばすことに成功した。

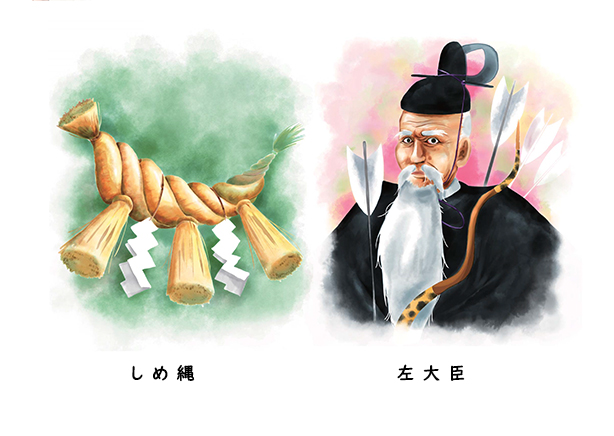

ちなみにこの渦巻、金鳥創業者上山英一郎の妻ゆきが、庭にあらわれた蛇を見て思いついたとされている。弥生人のルーツである倭族は蛇を信仰の対象としており、その蛇が、蚊取り線香の渦巻の発見へと人類を導いたといえる。さらに現在、金鳥の蚊取り線香だけが左巻きであるのだが、映像でも触れられているように、神社のしめ縄も左縒りである。そして、しめ縄は蛇を象ったものという説もあったりして、要するに「蚊取り線香」の巻き方の歴史には、弥生時代からの蛇信仰が深く影を落しているのだ!そして、よく見て欲しい、「蚊」と「蛇」、文字もそっくりである!

払子、法要の際に僧が所持する法具として、日本では鎌倉時代に初めて用いられるが、元来はインドで蚊などを追い払うための実用具であった。お釈迦様の教えで獣毛や麻といった天然素材を原料とし、華美なものは禁止されていたという。

金鳥の蚊取り線香も、主に除虫菊やタブ粉などの天然素材でできており、決して華美なもの(キャビア、スパンコール、ビットコイン等)を使用はしていない。

これは金鳥がお釈迦様の教えを乞うて蚊取り線香の開発に取り組んだことの証左である。

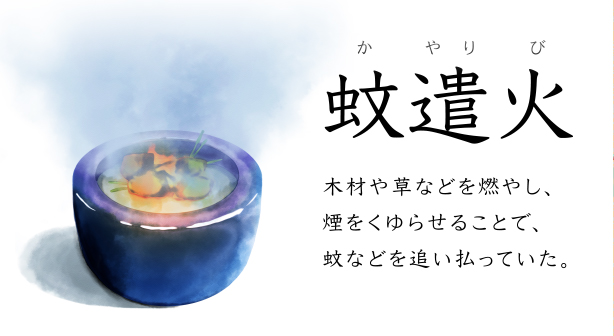

蚊遣火とは、よもぎの葉やカヤの木などを燃やし、燻した煙で蚊を追い払う方法である。

煙を多く出すことが良しとされ、家に煙を立ち込ませることで蚊の侵入を防げた反面、中にいる人間は、煙で涙が流れ出るほどの、大変な我慢が強いられていた。

だが蚊遣火は平安時代から大正初期までは生活習慣の一つであり、和歌や俳句にも記載されるほど馴染み深い存在であったが、それに取って代わったのが金鳥の蚊取り線香である。

燃やして追い払うという古来の知恵を活かしながら、モミの木やトガの木を用いて生活空間にも合うやさしい煙になるように試行錯誤し、人々の暮らしを快適に保つことに成功したことで、明治以降は金鳥の蚊取り線香が普及していくのであった。

煙がつらく涙が止まらないこともしばしばであった蚊遣火に代わり、快適性を保ちながら長きに渡って日本人を蚊から守って来た金鳥の蚊取り線香のありがたさに、むしろ、涙が止まらない。

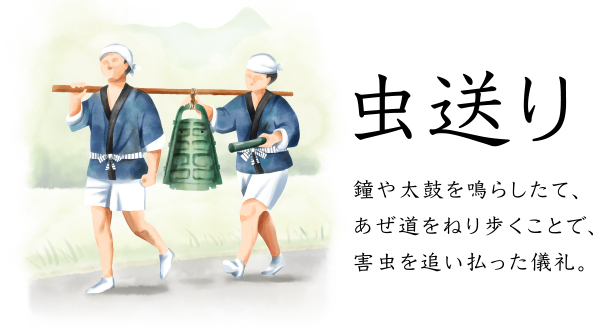

「日本人が虫に対して有効な対抗手段を持たない時代、農作物につく病害中の駆逐と豊作祈願を兼ねた儀礼として、虫送りも盛んに行われていた。

特に、さまざまな病原体の媒介役となる蚊は、古来より人類最大の敵といっても過言ではないが、その蚊との戦いに有効な対抗手段として今なお果敢に挑み続けているのが、金鳥の蚊取り線香。

棒状から渦巻型へと進化を遂げた蚊取り線香は、現代においては拡散力の強い太巻型、そしてフェスなどの若者のおでかけにも最適な携帯性に優れたミニタイプまである。それに比べて、虫送りて、なにを悠長な。

金鳥が発明した蚊取り線香は、かつおぶし・カップラーメン・カラオケと並ぶ日本の四大発明、もっといえば、火薬・羅針盤・活版印刷と並ぶ世界の四大発明といっても、この際、ええやんな?」

1世紀以上の伝統に裏付けられた

確かな品質、

人体に安全性の高い

ピレスロイド系殺虫成分で、

約7時間安定した効果が得られます。

効能

蚊成虫の駆除